結論:長期で資産形成を狙うなら、S&P500に連動する低コストの投資信託(インデックスファンド)を積立するのが王道。

ETFも選択肢だが、初心者は投信の自動積立・分配金再投資がシンプルでミスが少ない。

目次

S&P500の基礎

S&P500は米国の代表的な株価指数。時価総額の大きい約500社で構成。

特徴:米国市場の広い分散・大型株中心・構成比は時価総額加重。

期待リターンの考え方:長期の株式リターンは**配当+利益成長+バリュエーション(PERなど)**で決まる。

短期の上下は読めなくても、10年以上のスパンでは企業利益の積み上がりが効く。

米国一国集中は地政学的リスクを伴うため、全世界株(オルカン)との組み合わせも有効。

投資信託とETFの違い(初心者は投資信託をおすすめ)

| 投資信託(インデックス) | ETF(上場投資信託) | |

|---|---|---|

| 売買 | 基準価額で1日1回 | 株式市場でリアルタイム |

| つみたて | 自動積立が簡単 | 証券口座の定期買付機能が必要 |

| 分配金 | **自動で再投資(内包)**が一般的 | 現金受取が多い(再投資は手動) |

| 手数料 | 信託報酬が低水準のものが多数 | 経費は低めが多いが売買コストがかかる場合も |

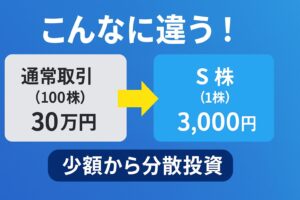

| 少額性 | 100円〜可能 | 1口単位(数千〜数万円) |

迷ったら「投資信託で自動積立+分配金自動再投資」。これが手堅い運用。

積立NISAでのS&P500投資の始め方

- 証券口座開設:NISA口座を「つみたて投資枠」で設定

- 商品選定:

- インデックス名:S&P500

- 方式:投資信託(インデックス)

- 積立設定:毎月一定額(ボーナス月増額は任意)。長期で増額しやすい金額から

- 分配金:**再投資コース(デフォルト)**を確認

- 見直し:年1回、資産配分とリスクのズレを確認(増額や他資産の比率調整)

S&P500投資における為替リスク(円安・円高)

S&P500は米ドル資産。円ベース評価は為替で増減あり。

- 円安:評価額押し上げ

- 円高:押し下げ

為替ヘッジ

- あり=為替影響を減らす代わりにコスト上乗せ。長期ではコスト分不利になりやすい

- なし=為替のブレを受けるが長期では相殺期待+コスト低い

何を基準に商品を選ぶか(チェックリスト)

- 信託報酬(年率):極力低いこと

- 純資産残高/資金流入:規模があり、右肩上がりだと安心

- 分配金方針:自動再投資で複利効果を最大化

- 販売会社の使いやすさ:積立設定・NISA連携・アプリの安定性

メリット・デメリット

メリット

- 広い分散:個別株リスクを回避

- シンプル:市場平均を取るだけで手間が少ない

- 低コスト:長期で手数料差が効く

- 実務適合:自動積立・自動再投資で行動ミスが減る

デメリット

- 米国一国集中:地政学・政策・規制の単一国リスク

- 短期の変動:暴落・横ばいは普通にある

- 為替:円高局面でマイナス幅が拡大することがある

リスク管理:現実的な運用ルール

- 積立を止めない:暴落時ほど口数が多く買える(ドルコスト平均法)

- 年1回だけ点検:相場ニュースで右往左往しない

- 安全資産の併用:生活防衛資金(6–12か月)+短期資金は現金等で確保

- 地理分散の補助:オルカン(全世界株)を**20–40%**混ぜて地政学的リスクを緩和

- リバランス:株が増えすぎたら売却せず、他資産の追加で比率調整

よくある質問(FAQ)

Q1:S&P500とオルカン、どっちが正解?

A:どちらも正解。米国中心の成長を信じるならS&P500、国際分散で国リスクを薄めたいならオルカン。

S&P500:オルカン=6:4〜8:2のような折衷案も自分が納得できる配分を。

Q2:積立の金額はいくらから?

A:家計の黒字と耐性次第。目安は手取りの5〜15%。無理のない金額から開始し、昇給・ボーナス時に増額。

Q3:今は高値っぽい。時期をずらすべき?

A:長期前提なら開始時期の影響は薄い。むしろ**「早く始めて続ける」が勝ち筋。暴落は買付機会**と割り切る。

Q4:投信とETF、最終的にどっちが得?

A:少額・自動化重視なら投信。配当を現金で受け取りたい、タイミング売買をしたいならETF。

実行プラン(テンプレ)

- 証券口座でつみたて投資枠を開設

- S&P500連動の低コスト投信を選択

- 月○円で自動積立(ボーナス月+α)

- 分配金:再投資を確認

- 年1回だけ積立額・資産配分を点検(オルカン比率の調整もここで)

ワンポイント:相場が荒いほど設定を触らないことがリターンの源泉になります。

失敗パターンと対策

- 短期のニュースで積立停止 → 対策:ルール化(「停止は生活危機時のみ」)

- 高コスト商品を買う → 対策:信託報酬を年率0.0数%台に限定

- 為替に一喜一憂 → 対策:長期グラフで確認

- 一極集中しすぎ → 対策:オルカン・金・現金で薄く分散

- 途中の取り崩し → 対策:短期用途の資金は別口座で管理

まとめ

- 王道:S&P500連動の低コスト投信を自動積立+再投資

- 補助:オルカン等で国際分散、現金で安全余力を確保

- 習慣化:年1回点検、基本ノータッチ。これが勝てる仕組みです