■ はじめに

「もし10年前にビットコインを買っていたら…」という話を一度は耳にしたことがあるでしょう。

しかし、ビットコインはもはや投機的な話題にとどまりません。

2025年現在、機関投資家の参入やETFの上場、各国の法制度整備を背景に、“新しい資産クラス”として現実的にポートフォリオに組み入れる動きが進んでいます。

■ ビットコインの基本構造

ビットコインは、2009年に「サトシ・ナカモト」と名乗る人物(またはグループ)によって提唱されました。

中央銀行や政府の管理を受けない“分散型通貨”であり、ブロックチェーン技術によって取引の信頼性を担保しています。

ビットコインの供給量は2,100万枚に上限が設定されており、これが「デジタル・ゴールド」と呼ばれる所以です。

マイニングによって新しいビットコインが発行され、半減期(約4年ごと)を経て発行スピードが落ちていく仕組みになっています。

■ 価格が動く理由

ビットコインの価格は、需給バランスやマクロ経済、規制動向、投資家心理によって変動します。

とりわけ「法定通貨の信用不安」や「金融緩和局面」で需要が高まる傾向があります。

一方で、金利上昇局面やリスクオフ相場では資金が流出し、急落することもあります。

■ リスクと注意点

ビットコイン投資には明確なリスクも存在します。

- 価格変動リスク(短期的には株式以上に激しい)

- 規制リスク(各国の金融当局の方針変更)

- セキュリティリスク(取引所ハッキングやウォレット紛失)

- 環境問題(マイニングによる電力消費)

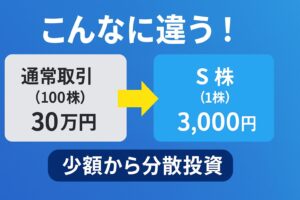

「一発逆転」ではなく、あくまで分散投資の一要素として扱うことが重要です。

■ 投資戦略と考え方

ビットコインを投資対象として見る場合、いくつかのアプローチがあります。

- 積立(ドルコスト平均法)

毎月一定額を購入し、価格変動リスクを平準化する方法。 - 長期保有(HODL戦略)

短期の乱高下に左右されず、10年単位での成長に賭ける方法。 - 分散投資の一部として保有

株式・債券・現金に加え、暗号資産を「非相関資産」として組み入れる考え方。

■ 将来展望

近年では、ビットコインETFの承認や金融機関のカストディサービス整備が進み、「投資インフラ」としての信頼性が高まりつつあります。

また、半減期を迎えるたびに供給制約が強まり、長期的な価格上昇の要因になる可能性もあります。

一方で、規制・税制・技術的課題(スケーラビリティ、環境負荷など)は依然として残っており、盲目的な楽観視は禁物です。

■ まとめ:私の考え

ビットコインはハイリスク・ハイリターンな資産であり、誰にでも勧められるものではありません。

しかし、分散効果を考慮すれば「無視できない存在」になりつつあります。

私自身の考えとしては、ポートフォリオ全体の 1%〜5%程度をビットコインで保有するのは妥当 だと考えています。

それ以上を超えると、価格変動リスクが家計全体に影響する可能性があるため、慎重な設計が望ましいでしょう。